带不好人,就只能自己干到死

许多人为下属伤透脑筋。

他们经常觉得:

下属的表现太差了,怎么教都教不会?

下属始终都听不懂自己的意思,脑子怎么长的?

下属做不好工作,是他们不够认真或缺乏干劲。

他们偶尔也会把下属的不成材归咎于自身。

总之,很多管理者把自己搞得精疲力竭、烦躁不安,甚至大发雷霆。

培养或教育下属为什么困难?

我第一次成为主管时,根本不知道自己应该做什么,只是简单告诉下属“剩下的你们自己做,有不懂的来问”。

等我正式创业后,我也只告诉员工设定的目标,要他们尽力而为。完全没有详细说明怎么去工作,我为什么要这么做,以及这么做的意义何在。

如果他们问我做不到该怎么办,我只会告诉他们就算熬夜也要做岀来。

这其实是典型的“无能主管”的做法!

坏事果然发生了。某一年夏天,一下子有十名员工要求离职。

我慌了,这才反应过来之前的做法有问题。

之后我翻阅了各种管理书籍,找到了一套美国根据“行为分析学”发展出来的管理方法,这套方法在欧美有超过六百家企业和政府机关使用。

之后,我立刻用这种方法来管理自己的公司,结果发现:

员工开始充满活力,五年后的营业额甚至提升约五倍,以远超预期的惊人速度大幅增长。

于是,我保留了这套方法的体系,增加了符合亚洲商业习惯的要素,构建出了我所提倡的“行为科学管理”。

一般的管理方法,几乎都是以优秀的管理层本身的经验或高人一等的社交手腕为基础,一般人很难模仿这种所谓的成功哲学。

而“行为科学管理”的基础“行为分析学”,是一门以科学方法研究人类行为的学问,而研究的目的是为了理解:人为什么会出现特定的行为?要怎么做才能加以改变?

行为分析学最大的特征在于所有分析岀来的法则,都是通过实验而来的科学产物,因此可以重现。也就是说,无论时间、对象或地点如何改变,都能得到相同的结果。

以前大家都说,一家公司八成的业绩,是由两成的员工创造出来的。也就是说,企业是由两成的“英才”和八成的“庸才”组成的,而“行为科学管理”则能够将剩下的八成“庸才”培养成“英才”。

能够培养人才的人,才能够成为真正的领导者。

编辑 | 朱晓录 邢嘉鑫(实习生)混沌商业研究团队

原作者 | 石田淳 日本行为科学管理所所长

本文为混沌商业研究团队根据石田淳(日)所著《带人的技术——不懂带人你就自己做到死!》编辑整理而成,原书由后浪出版咨询(北京)有限责任公司策划,北京联合出版公司2014年8月出版

01

教下属之前,先教好自己

不是你的员工不够用心

“无论怎么教,就是毫无长进。”

“我明明教他了,他却怎么都做不好。”

这是为什么呢?

大部分主管和资深员工都认为,问题出在下属或新进员工的”心”:

”他们被宠坏了,缺乏毅力!”

“他们缺乏对工作的热情!”

“他们得改一改优柔寡断的个性!”

主管认为下属或新进员工的表现之所以不如预期,是因为他们的个性或精神状态。

只要你这么想,就很难解决问题。因为毫无心理学或精神医学专业知识的上班族,每天要处理大量的工作,谁来矫正下属或新进员工的“心”?

我经常遇到公司的主管跟我诉苦,说他们搞不懂下属在想什么。我这么回答他们:“你不用搞清楚他们在想什么,只要把重点放在他的行为,认同他的工作成果就行了。”

“行为”才是最重要的!

什么是教?

我要问各位一个问题:

“教一个新业务员基本技巧”、“数学课,教学生计算球的体积和表面积”以及“教第一次包饺子的丈夫正确的做法”这三种不同的“教”有什么共同之处?

无论是在职场还是日常生活中,我们每天都在使用“教”这个字。例如“教人工作”、“教人读书”、“教人做菜”、“教人使用工具”或“教人如何抵达目的地”等。

其实都是同一种教。

我认为的“教”,就是让对方学会你希望他学的行为、做对你希望他做的行为,或改变错误的行为。

此外,一般人提到“行为”时,大多会联想到活动身体做出动作,但是行为科学则将理解、记忆和思考都归类为“行为”。

以“行为”这个关键词为中心,重新检视“教”。

谁都希望获得认可

孩子会因为希望获得父母的认可而学习“新的行为”。

他们站起来走路、记忆各种词汇和学习说话,只要他们有进步,父母就会高兴地给予赞美,他们就会更积极的学习。

同样的道理也适用于成人。下属之所以拼命工作,很多的动力就来自于主管或前辈的认可。

如果你衷心希望下属有所成长,不能只重视工作的 “结果”,而是必须理解和认同下属工作表现的重要性。

不要一开口就谈工作

再问你个问题,有三种情况:

● 你怀疑对方是否值得信赖或能够和平相处

● 你能够放心地信赖对方

● 对方愿意接纳你

你觉得什么时候教下属最合适?

若想和下属建立互信,最重要的是什么呢?

那就是“切忌一见面就谈工作”,先闲话家常。

以往的企业,公私并不分明。

员工一大早到公司之后,在开始工作前会闲话家常。中午又在员工餐厅一同用餐,加完班后也会一起小酌。到了周末,有时还会带着家人一起出去玩,这样的交流活动并不稀奇。

但是现在已经不像以前能够自然形成放心谈论工作的环境,因此必须特别费心建立彼此的互信。

第一步,身为主管的你,先谈谈自己,也就是展现自己人性化的一面。

具体的内容可以是“喜欢的书、音乐、电影或运动”,“长期以来的嗜好或现在热衷的事物”,“尊敬的伟人或喜欢的名人”,“出生地或小时候的趣事”等,就算是无关紧要的小事也无所谓。

我曾为某家公司的新进员工开欢迎会,制作了一份自我介绍的项目表,只要将这张表发给所有的与会者,即使是不擅长说话的人也可以找到话题,例如:“我小时候学过……”

请各位也制作一份自己的自我介绍项目列表,然后填入关于自己的数据。

第二步,找到共同之处,拉近彼此的距离。

我:“你看了昨天的篮球赛吗?”

下属:“您是说易建联的比赛吗?我看了!领导也喜欢篮球吗?”

我:“我高中是校篮球队队长。”

下属:“是吗?您打哪个位置?”

找到共同的喜好,或许是篮球、足球、电影、电视剧、游戏,聊工作之前聊上几句,一定会让对方产生亲切感。

第三步,向别人告知自己的失败经验。

无论是谁,即使现在工作独当一面,以往也有过无法计数的失败经验。然而下属完全看不到这样的过程,他们很容易就认为,眼前的前辈或主管一开始就是这么能干的。

请大家务必要坦承自己失败的经验,例如“曾经犯的错”、“还是新人时完全无法了解的事”或“自己的做法完全行不通”等,而非滔滔不绝地讲述自己成功的经验。

这么一来,下属就会觉得自己和你一样,会更愿意接受你的教导。

告诉下属自己失败的经验还有一个好处。

无论是哪一个行业,成功的方法有很多。如果你只专注于教导下属成功的方法,下属就会接收到“所以我也要用这个方法”的信息,以后就不会动脑筋,只会生搬硬套这个方法,迟早会出问题。但是如果他听到的是失败的例子,就会排除这个明显错误的方法,并从其他众多的方法中找出有效的那一个。

有时候下属为什么喜欢保持沉默?答案很简单,因为话都被主管说完了。

由于主管知道如何解决下属的问题,经常会在他们诉苦诉到一半时,插嘴告诉他们应该如何解决问题,让下属没有办法继续说下去。

你会把自己真正的想法告诉一个没有说过话的人吗?如果对方平常就会听你说话,你应该就敢对他发牢骚或商量事,因此身为主管的你,必须多听下属说话。

以前我在担任顾问时,要求所有员工都要随身带个表,就是要测量和记录员工互动、沟通的时间。

一段时间之后,我有一个重要的发现,业绩优秀的单位成员间互相沟通的时间,远比业绩停滞不前的单位多出三倍以上。

不止如此,上班族的离职率和他们与主管沟通的频率成反比,也就是说,愈少沟通的下属,离职率愈高,愈常沟通则愈低。

所以,我建议企业的管理层,记录自己和下属对话的时长。

安排一两次谈话,充分聆听下属对工作的想法和默认的目标,之后每个月再安排几次5至10分钟的谈话机会就可以了。

这样的做法不只对当事人有用,身边的人听到你们的对话也会受到影响而不自觉地认为:原来我的主管这么关心下属。

之后,身边的人对你的评价,将会超乎你的想象。

掌握下属的工作动机和目标

你的人生目标是什么?

你为什么选择这份工作和这家公司?

你希望通过工作得到什么?

以往企业的目标和员工的目标十分接近:

企业希望争取公司最大利益的愿景;

个人希望赚更多钱、出人头地。

但是现在,越来越多的90后员工都有自己的目标和价值观,情况不一样了。

要有效地激励下属工作,必须能够掌握下属希望通过工作有什么样的成长。

你如果对二十岁出头的男性员工说,“身为男人,必须具备养家糊口的能力”,他们听着大概没什么感觉,搞不好还会觉得原来这家公司这么传统而感到失望。

但假设你的下属是因为想要创业才从事现在的工作,如果建议他“拓展人脉对你的将来有所帮助”,或许会成为他卖力工作的动机,同时也有助于让他回想起自己选择这份工作的初衷。

02

指导下属前,先把要教的资料整理好

懂得了以上跟下属交流的原则后,接下来是明白应该教你下属什么。

先问一个问题:你如何请孩子帮你跑腿?

假设你有一个读小学六年级的孩子,他已经帮你跑腿过很多次,每次都能买回你交代的东西。

如果你想拿100元请他帮你买回3根单价2元的胡萝卜,以及2条单价10元的鱼,你会怎么跟他说呢?

这个时候,你只要告诉他“帮我买3根2元的胡萝卜和2条10元的鱼”就够了。如果还要特别交代什么,顶多就是提醒他“不可以用找的钱乱买东西”。

那么,如果帮你忙的是从来没有跑过腿的小学一年级的孩子呢?你应该不会只告诉他“请帮我买3根红萝卜和两条鱼”,之后就让他出门了吧。

你应该:

● 把他该做的事依照顺序写成列表;

● 再写上家里的电话号码;

● 告诉他店员会穿着蓝色的围裙,别着名牌;

● 如果找不到东西可以打电话问;

孩子第一次出门帮你跑腿时,你会将他应该做的事逐项条列清楚,然后简单易懂地教导他。

面对下属时,你也必须这么做。

如果你要下属直接上门推销,除了要询问他是否做过类似的工作,也必须知道他有没有去陌生公司拜访过。

如果下属是负责杂志广告,那你就必须确认他知不知道编制杂志的流程,懂不懂必要的营销用语。

请大家务必逐一确认每个人都可以想到的事项,包括一些认为没有必要确认或理所应当知道的事。

然后针对下属从来没有做过的“行为”,必须像第一次请孩子帮你跑腿般逐步地教导他们。

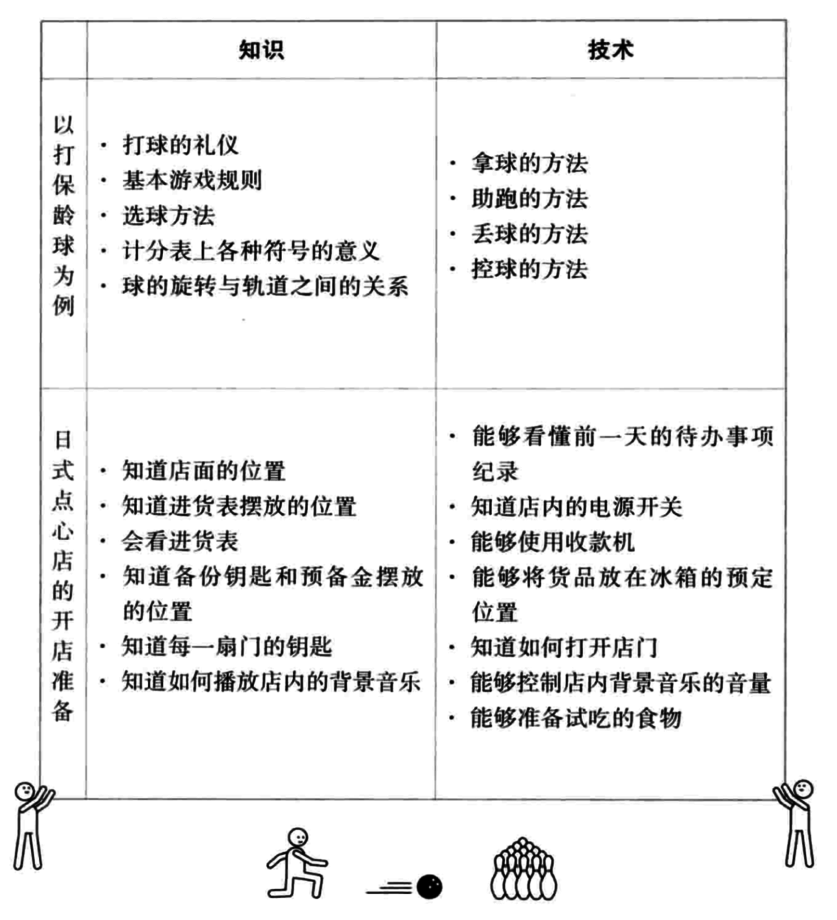

将教的内容分为知识和技术

在指导下属之前,先把要教的资料整理好。

一定要将指导的内容分为“知识”和“技术”两个部分。

这样就能够清楚判断教导的先后顺序,以及每一名下属应该学习的内容。

在下属的学习情况不如预期时,很容易就可以判断原因是出在下属的技术不成熟,还是知识不足。只要找岀原因加强辅导,就能够得到预期的成果和成长。

以教打保龄球为例。

“知识”包括:打球的礼仪、游戏规则、选球方法、保龄球的旋转与轨道之间的关系,以及计分表上各种符号代表的意义等。

“技术”包括:如何拿球、助跑,以及丢球和控球的方法。

但工作和运动不同,很难明确区分“知识”和“技术”。

我的经验是把能够直接回答的当作“知识”,而把需要尝试去做的当作“技术”。

绝对不要自以为是地认为下属应该知道什么,或假设他应该办得到。

尤其是面对有经验的下属,更应该逐一确认相关事项。

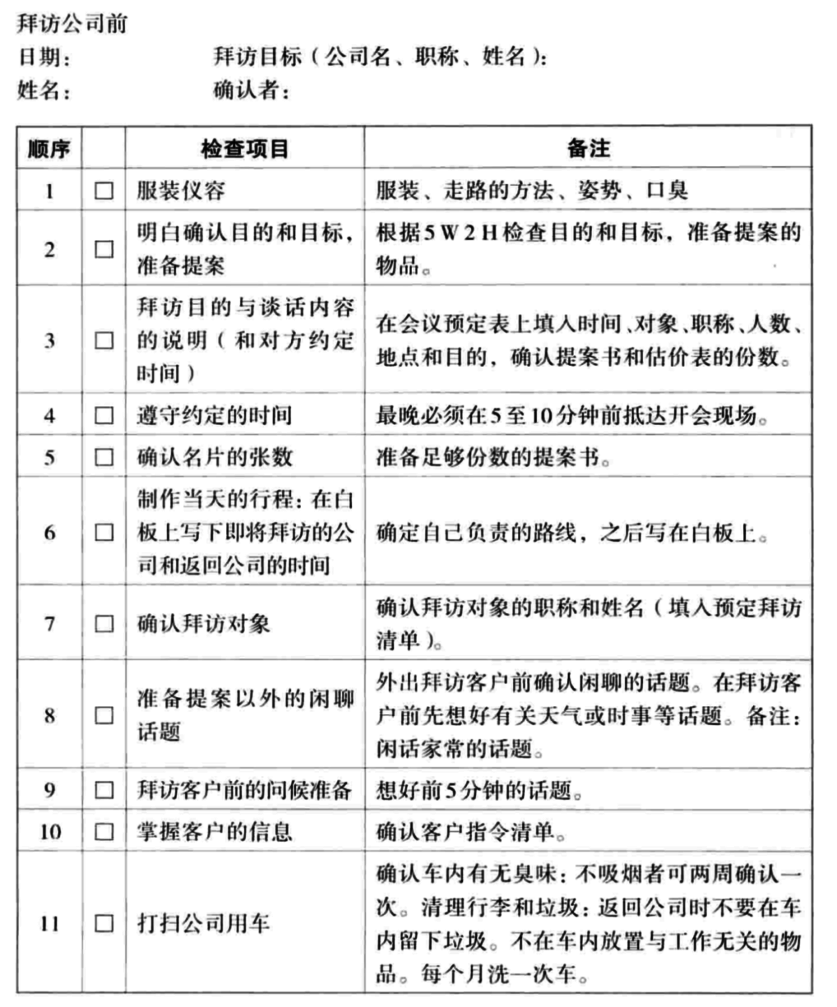

首先,确认“知识”的部分,可采取一问一答的方式。

确认时可根据检査清单,逐一询问有关工作的专业用语,以及为了完成工作所需注意的重点。

例如主管可以问下属:“你听说过xx这个词吗?”如果对方听过,就接着问:“这个词是什么意思?”或者问:“在接到某一类客户投诉时,你应该将相关信息告知哪个部门?”可以请下属以口头或文字回答上述的问题。

只要做好一份检查清单,以后同一份工作都可以派上用场。

另一方面,在确认下属的“技术”时,可利用角色扮演来模拟工作的实际状况。此时,最重要的是根据检查清单,事先确定“观察重点”。我经常有机会到各大企业观摩业务员的角色扮演课程,却发现有不少主管只能提供类似“感觉还不错”等含糊不清的反馈。

只要能够掌握下属“了解”和“办得到”的事,再对照检查清单, 就能够厘清应该指导下属的内容。

彻底分解优秀员工的工作状况

无论是哪一种行业或职业,工作的内容都是由众多“行为”所组成的,只要加以分解并条列出来,就能够知道你应该教授的内容。

当你在指导下属工作时,应该分解的对象就是能够顺利完成工作、创造成果的员工的行为。

因为能够创造成果的人,会采取能够创造成果的行动。

举例来说,如果公司里有一名顶尖业务员,不妨仔细整理这名业务员每天的行为。

● 他早上几点到公司?

● 在开始工作前做些什么?

● 打电话给客户时如何打招呼?

● 找不到负责人时怎么留言?

● 公文包里都放什么?

● 比约定的时间提早多久抵达客户的公司?

● 交换名片时说些什么?

● 第一次和业务负责人见面时聊些什么?

● 拜访记录上又写些什么?

要将所有重要的细节都分列出来。

那么,什么叫做“彻底分解行为”呢?请尝试分解以下两个动作。

第一是“将瓶里的水倒进杯子”;

第二是“穿T恤”。

这两种行为都是我们经常做的事,但是请大家假设自己在“向完全不知道该怎么做这两件事的人说明动作细节”,详细分解这两项行为。

你也许会对分解出来的细项之多感到惊讶。

最理想的分解方式,就是分解数名优秀员工工作的情形。

这么一来,除了每个人“特有”的行为,也能够确实掌握创造成果“必备”的行为。

而分列出的重要项目,则可当作确认工作完成的“检查清单”。

只要能够完整重现清单上列出的标准动作,任何人都能够像优秀员工般创造出成果。

03

怎么教?

讲话要具体

“真诚待客”、“确实做好”、“尽早提出“,这三项指示有什么共通之处呢?

答案是,这三种说法都含糊不清而且抽象。

在指示下属采取行动时,把话说得愈具体愈好,但是事实上却有不少主管说起话来模棱两可。

如果你要求一个从来没有打过棒球的人,“遇到好球就使劲打出全垒打”,你能够期待对方打出好球吗?

什么叫做“好球”?什么叫做“使劲” ?从来没有打过棒球的人, 完全听不懂你的话,当然更不可能做出正确的“行为”。

当你想以语言具体表述行为时,可以参考行为分析学在定义“行为” 时所使用的“MORS法则”(具体性法则)。

MORS法则包括以下四项条件。

● 可测量(Measurable ) :可计算或写成数据;

● 可观察(Observable ) :无论是谁都可以看出是什么样子;

● 可信赖(Reliable ):无论是谁都能够辨识属于同一种行为;

● 明确的(Specific ):如字面所示,做法是一清二楚的。

如果无法满足上述四项条件,就不能称作“行为”。

举例来说,“密切沟通”、“确实停下脚步”和“提升营业额”等说法,乍看之下似乎都是在表示“行为”,但是因为完全不符合MORS法则的四种条件,无法视为“行为”。

● 密切沟通:“针对每一位客户每三个月打一次电话,询问对公司提供的服务的感想”,“每隔两周寄送一次电子报”;

● 确实停下脚步 :“静止5秒”,“伸直手臂贴紧身体”;

● 提升营业额 :“每周派发20份海报”,“在信息网站上刊登广告”, “每个月赠送300份试用品”。

只有像这样具体写出行为,才知道应该教下属什么。

此外, 主管也经常做出类似“顾客至上”或“追求效益”等内容完全背道而驰的指示。这也是因为说法含糊不清的关系。

听到这种指示的下属,会觉得你要求他“边走边跑”。

当有人要求你做出“边走边跑”这种完全相反的动作时,你会怎么做?

一般人会有两种反应。

一种是不走也不跑,也就是不采取行动。

另外一种就是半走半跑,几乎不会有任何人非常有自信地“走”或“跑”。

如果你希望下属做某件事或学习某项工作,一定要尽可能明确且具体地表述相关的内容。

主管还需要具备一项非常重要的技术,那就是翻译。

这里所说的翻译指的是,将公司高层提出的抽象信息或指令,解释成具体的行为,告知第一线的下属。

大领导说的话为什么经常会很抽象呢?

这是因为大领导必须用一句话向领导层、干部、派遣人员和兼职人员等所有员工,以及企划和业务等第一线人员和人事、会计、总务等内部各部门传递信息。

而主管必须将大领导所提岀的抽象要求,以具体的说法直接告知自己部门所属的员工,让他们转换成可采取行动的行为。

目标也要具体

举例来说,“学会积极”、“成为具有实践能力的人才”、“提高沟通的能力”等目标,就算你不解释,大家也都可以听得懂,但是不够具体。

当下属被赋予这些目标时,会有不少人不知道该怎么做,所以也不知道该从何努力。

你也会因为目标太过抽象而无法客观评估。

这个时候就可以参考MORS法则。

一方面利用可供测量的数据,例如“将拜访新客户的次数提高到每周五次以上”、“每个月必须提出一份新商品企划”或“将顾客回购率提高百分之多少”,这么一来就能够让下属了解明确的“行为”。

其次,就是将目标设得稍微高一点。对于可以在4个小时内跑完马拉松比赛的选手而言,如果将目标设定为3小时59分,因为太容易达成目标, 反而会影响斗志。但是如果设定成2个小时,则又可能会因为门槛过高而早早放弃。

不妨设个有挑战,需要经过努力才能完成的目标,比如3小时。

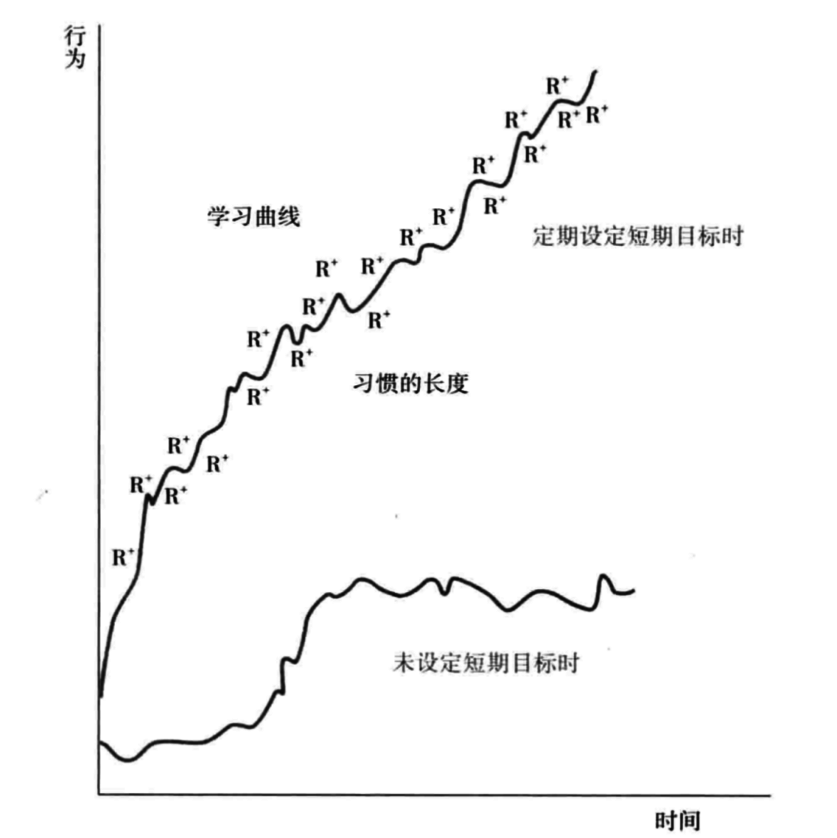

同时,在达成长期目标的过程中设定短期目标。

如果将目标比喻成山顶,要达成目标不仅是趟漫长的旅程,而且沿途的道路崎岖陡峭,让人不禁怀疑自己是否真的能够成功登顶。

这时候需要设定短期目标。

譬如我的兴趣是跑马拉松,如果以马拉松为例,就是“在下个月之前把跑一公里的时间缩短五秒”或“每周增加两公里的练跑距离”。

这么做有两个好处。

一是可以得到成就感。

二是通过逐一达成短期目标,确实走向原本的长期目标(登顶)。

无论是教导或指示下属,每次仅限三件事

大企业的优秀领导者有一项共通之处,那就是在指导下属时绝不贪心,每次最多只提出三项具体的行为要求。

如果下属负责的是业务工作,最多只能要求他“每天拜访四位客户”、“学习打招呼的方式”和“记得拿公司简介给对方”。

以二十秒的广播广告为例,如果在这么短的时间内,一口气告诉听众产品概念、命名由来、经济效益、耐用测试的结果、销售地点、使用者的心声和联络者的电话,你能够完全听懂并记住吗?

所以,传递信息的人必须将想要传递的信息内容加以精简。

1、制作“不必做”清单

一般来说,大家会先决定什么样的信息需要优先传递,但我认为先决定什么样的信息“最不需要”传递更重要。

只锁定其中特别重要的两、三项工作,其他的都不做,这就叫做“劣后顺序”。

也就是说,主管的任务就是厘清什么是下属“不需要做的事”。

请告诉你的下属“我要求的是业绩,为了达成业绩,请你做这些工作。而那些工作没有用,所以不需要做”。

除了分内的工作,也要教导下属工作的意义和全貌

在教导下属工作时,必须确实解释工作的意义,例如“为什么这么做”。

对一件计划而言,每项工作都是不可或缺的。每项任务都是靠每一个人的努力完成的,如果说得更精准些,是靠每一个“行为”累积而成的。

更进一步来说,每个人的“行为”也支持着公司贯彻理念。

为了让下属了解这件事的重要性,必须让他们掌握即将执行的业务定位和整个计划的意义,也就是计划的“全貌”。

面对第一次打棒球的选手。必须明确告知他防守的范围和四周其他选手的工作,例如“左、右外野手和二垒手会防守特定的位置,你要负责接住内野的球”。

这么一来,下属就能够充满自信地做自己的工作。

不要相信“我懂了”这句话

当你教完下属一件事时,你问对方:“听懂了吗?”他们应该会回答:“懂了。”

在这看似理所当然的答案中,隐藏着很大的陷阱。

我以前也是只要听到对方说“懂了”,就会以为他是真的懂,但是我错了。

因为就算他们回答你“懂了”,事实上有不少人就算没听懂也不好意思说“不懂”。或者他以为自己听懂了,事实上却理解错误,或是连自己究竟懂了没有都不知道。

一定要确认对方是真的理解或真的学会了。确认的方法有很多,比如请下属重复一次、请下属根据你指导的内容写出学习心得、让下属说明今后要如何在工作上运用所学。

04

定期反馈、不断强化

将“能做”转变成“能做到”

“理解和能做”与“将它实际运用到工作上”之间,有很大的距离。

为了达成“会说英文”或“减重以维持身体健康”的目标,即使知道“行动”是必要的,也会忍不住偷懒或选择轻松的路走,这是人的天性。

有人教完了就会想:“接下来应该就是当事人自主性的问题了吧!”

我非常理解这种想法,不过遗憾的是,所谓的自主性是非常不可靠的东西。为了让下属持续实践“你希望他学习的行为”,绝对需要你的支持。

a、开始要降低难度

主管的鼓舞和支持可提高教育下属的效果,最具代表性的做法就是交付下属他确实能够完成的工作,以此累积成功的经验。

以补习班为例,面对一个不喜欢读书的小学五年级学生,优秀的补习班老师该怎么做,才能帮他培养学习的习惯呢?

首先,应该让他接受四年级或三年级学生程度的测验。当然,不要事先让孩子知道测验是属于哪个年级。

这么一来,大部分的学生应该都可以考到将近满分。如果他还是考不好,就让他写二年级程度的考卷。在确定他能够考满分之后,就让他不断重复写同样程度的考卷,累积“考满分”的成功经验。

这么一来,他不仅能够得到成就感,同时也会产生自信,觉得只要自己愿意就一定能够做到。

之后他就会主动读书,这就是教育孩子的法则。

如果一开始就让他写很难的考卷,情况又会如何?

孩子会因为不会写而放弃读书。

工作也一样。

为了教会那些不知道该怎么做事或怎么教都教不会的下属,请给他们一份一定能够完成的工作,帮助他们考满分。

因为下属愈早拥有愈多的成就感,就会愈有自信,之后再逐步提高工作难度就可以了。

主管必须创造这样的学习过程。

b、为什么需要称赞?

为了更有效地教育下属,还有一个方法,那就是“称赞和训斥”。

在我们讨论称赞和训斥的方法之前,我要先从理论的角度,说明人类行为原理的“ABC模式”。

● A 先决条件(Antecedent) :釆取行动之前的环境

● B 行为(Behavior) :行为、发言、举止

● C 结果(Consequence ):采取行动之后环境产生的变化

这里所说的“先决条件”或许有点难懂,其实就是指人在做出特定行为之前的环境,以及做岀这个行为的目的、目标和期限。

为了目的A而做出行为B时,如果得到想要的结果C, C会影响A,而A就会影响B,当事人就会持续或反复出现这项行为B。

以下是具体的例子。

● A先决条件:电车里很闷热

● B行为:扇扇子

● C结果:变凉快

● A先决条件:有人请你吃饼干

● B行为:吃一个

● C结果:很好吃or不喜欢

第一个例子因为扇扇子让他变得凉快,所以这个人应该会继续“扇扇子”这个行为。

而第二个例子,如果吃饼干的结果是“很好吃”,你可能再拿一个来吃。如果结果是“你不喜欢”,你可能就再也不会吃它了。

所有行为都建立在类似的因果关系上,人类的“意志”对这样的因果关系没有太大的影响。

因此,如果你想要下属做出或学会某种行为,与其鼓励他们加把劲或振作一点,还不如控制A、B、C之间的因果关系来得有效。

那么,要如何控制这个因果关系呢?

就以往的管理方法来看,重点几乎都是放在“先决条件”。也就是似乎只要设定好“目标”,下属为了达成目标就会采取行动。

如果下属的行为不如预期,就责备他们“太过散漫”。

这个时候的重点,在于让下属倾向采取某种行动的原因,也就是行为产生的“结果”。

如果扇扇子就会变凉快,大家就会继续扇。如果吃饼干得到“很好吃”的结果,就会再吃一个。

行为分析学和行为科学的专家,通过许多实验证明,经过强化的行为,出现的频率的确会增加。

“强化”行为的工具有很多,对上班族来说,最有效的就是主管的赞美与认同。

如果是喜欢吃巧克力的人,每次听完英文广播就能够拿到高级巧克力的话,应该会大幅提升继续这个“行为”的意愿。

|

|